展览:温凌和他的朋友们

展期:2025.12.12-2026.4.12

地点:木木美术馆(北京馆)

温凌给人的印象是温和、谦虚背后的执着和坦诚。也许你能从“温凌和他的朋友们”展出的两幅肖像作品中看到这些特质,它们分别是黄宇兴眼中的温凌,和温凌眼中的自己。

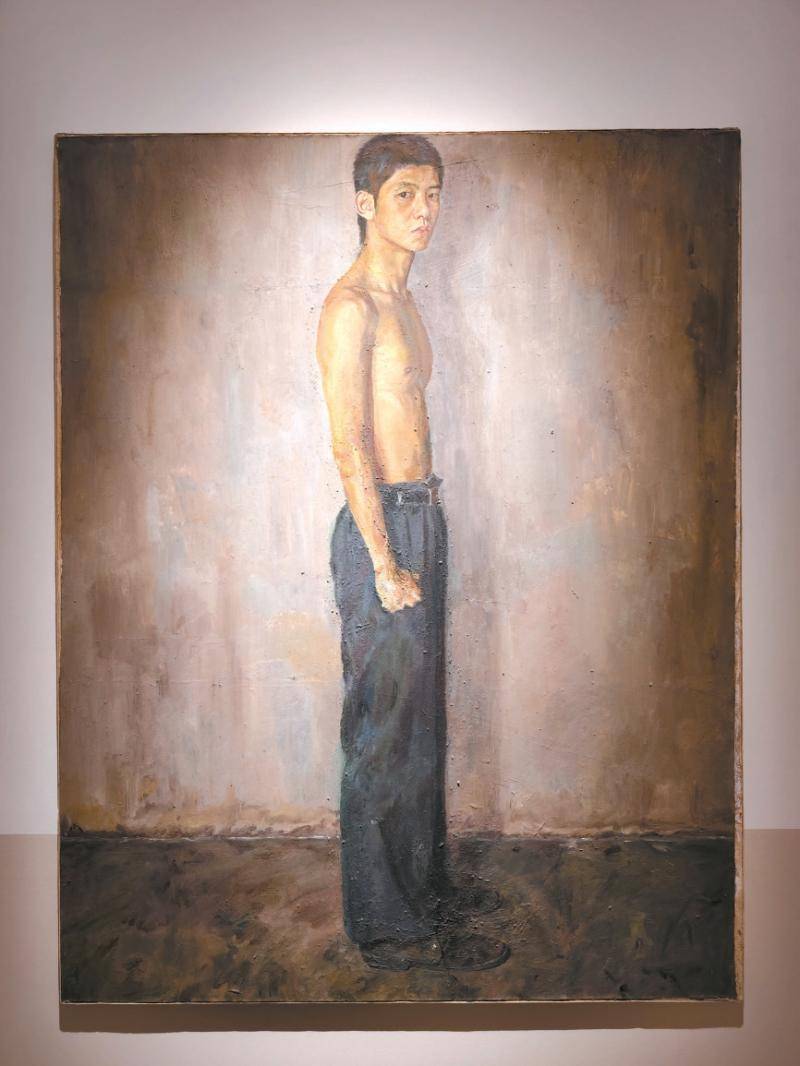

《自画像1999之5》 温凌 1999年 摄影/岑迺

两张肖像的共性

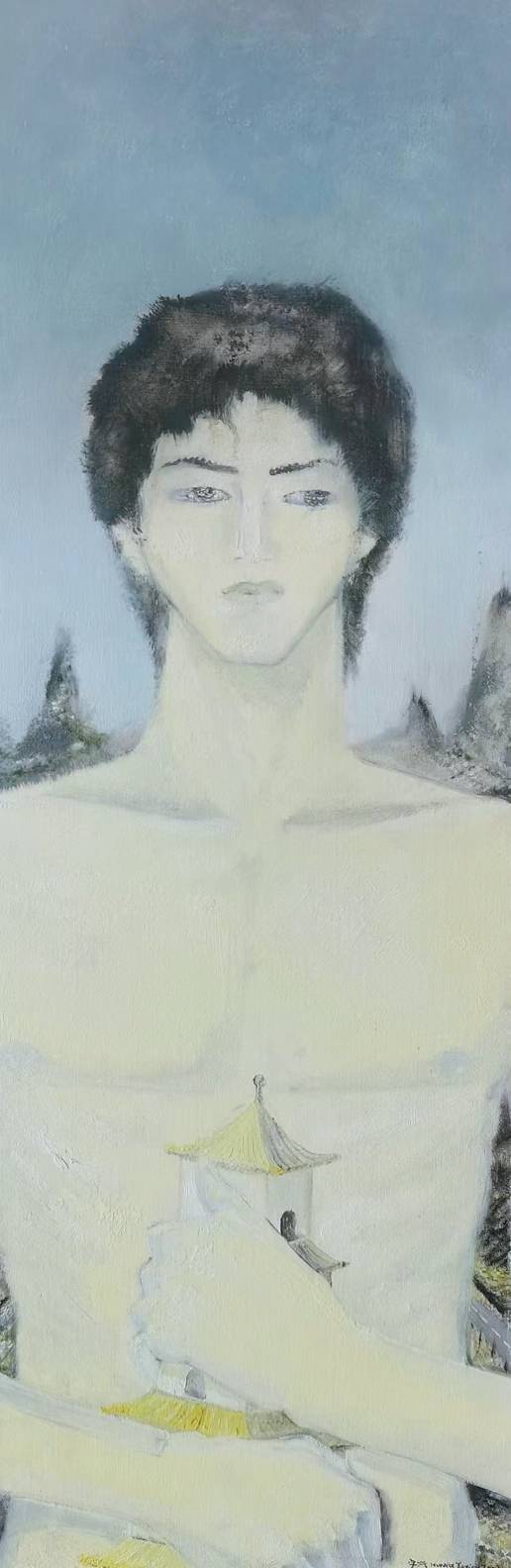

黄宇兴是温凌在中央美术学院就读时的同窗好友,在他的作品中,29岁时的温凌双眼似乎在正面看向观众,但仔细观察便会发现,他其实是沉醉在自己的世界中凝神静思。画中人双手在身体前方环抱着的四方古塔模型,暗示着塔作为历史见证的意象。在自画像中,23岁时的温凌以经典的3/4侧面造型看向观众,眼神和紧握的右拳,无不透出倔强。这两幅作品有一个共性——眼神的坚定。

执着是一种气质,透露出永恒困境中的思考。在与温凌几次短暂的交谈中,他关于绘画前景的思考让我印象深刻。如今,人们早已掌握了绝大多数绘画技法,并能绘制表达出无所不能企及的主题。那么,艺术家前赴后继画下去的目的是什么?我想到本雅明在《摄影小史》这篇文章中的一则论述。

1907年,德国艺术史学家阿尔弗雷德·利希特瓦克写道:“在如今这个时代,我们会聚精会神地观看自己的照片,或者亲朋好友或心爱的人的相片,反之却没有任何艺术作品能获得同等的青睐。”本雅明由此认为,利希特瓦克将视线从审美领域转向了社会功能领域。接着,本雅明写道:“成为‘照相机猎物’的并非摄影的艺术构造,而是人的故事。”关于“人的故事”正是近期在木木美术馆展出的“温凌和他的朋友们”所关注的——就连展览名称本身,都承载着这一特质。

除了上文提到的黄宇兴外,陈飞、梁远苇、彭磊、邱炯炯、宋琨、王光乐、烟囱和炀子也都出现在温凌的朋友名单中。在每一位朋友的画作旁边,温凌写下了与他们之间的佳话或故事。通过介绍,我们可以看到这些朋友丰富了艺术家感知社会的方式。比如王光乐的《忍耐克制》装置作品背后的故事。王光乐是温凌央美附中的同班同学,介绍中写道:“我目睹他从一个爱生气、爱打人、满头乌发的美少年,变成现在这位宽厚、慈祥、睿智的光头老哥。”

《思念故土的亚洲青年》 黄宇兴 布面油画 2005年 摄影/姜莉芯

红色的笔触情绪的日常

温凌最早为人所知,是因为他的摄影博客。博客记录了他2000年从中央美院版画系毕业后,用数码相机捕捉到的日常生活。展览介绍这样形容这批作品:“以日常的目光记录最真切的社会现实……人人都成为互联网的参与者。”照片中,有父亲的谈笑风生,有母亲观看他画展时的侧影,有本次展览中的朋友和央美“朋友圈”的瞬间,以及街头陌生人的百态。在这其中最经常出现的是再寻常不过的吃饭场景和饭桌。吃饭和饭桌,是社会学的主战场,此后也成为温凌绘画中的常客。

除了摄影和绘画外,还有漫画、壁画和动画影像的创作。温凌的绘画和他的摄影作品一样,都在关注日常生活的瞬间。在丙烯作品《辛德勒餐厅》中,最突出的就是背景上那些扰乱了我们视线的红色笔触。这些看似无规律的笔触,却是艺术家精心涂上去的:没有一个笔触是相同的质地,也没有一个笔触透露出无所谓和怠慢。笔触,如同手写体中的感情流露。艺术作品中的笔触比手写体的痕迹更容易理解,因为一段顿挫间持续向前的笔触与一段厚涂且迟缓向上的笔触,给你的感受肯定不同。在《辛德勒餐厅》中,我们可以看到有节奏的连续戳点式的用笔、Z字形表示连贯的运笔,以及从不同方向出锋的用笔。笔触,有时是肌肉记忆,有时是天外来客般的意外,并不完全受理智的控制。在这些笔触的背后,是艺术家的手臂动作,像极了音乐指挥。不过,艺术家指挥的是自己情感的交响。当然,“音乐”并不都是欢乐颂。

《蓝色线条之麦当劳与宜家》 温凌 2025年

100幅小画是情绪饱满的乐章。艺术家在红色笔触完成的画面上,用单线画出了日常最普通的场景,比如就餐、点菜、打印账单、扶老人躺到床上、路上行驶的小汽车、三人合照等。笔触,干扰了人们试图看清画了什么的期待。又或许,笔触所蕴含的情感,对日常秩序构成了一种侵入。但当你理解了笔触对于一幅作品的意义时,也许就不会再试图去辨认任何故事情节,而是被浓浓的情感氛围所包围。

笔触的“手工制作”特质,告诉了观众这是一幅由生命力支撑起来的作品。你也许会觉得画面看起来太过密集而缺乏秩序,又或者笔触本身——也就是情绪和情感——成为画的中心。这不正是我们的日常吗?如果没有了情绪、情感和噪声,日常就不再有苦辣酸甜的滋味,艺术家也就失去了创作的土壤。

温凌的摄影博客“ziboy.com”网页截图

纷扰日常中的纯粹

此次展览中,有一个房间的四壁上布满了温凌所绘的2011年时他父亲的形象。这并不是第一次温凌将父亲的日常绘于四壁之上。从2013年前后,温凌就开始了这样的描绘和诉说。展柜中,是父亲温泉源为小朋友创作的连环画作品,包括《谁的小手帕》《皮皮鲁和鲁西西》《春娃娃》《小熊看病》《猫咪在哪里》等等。曾经在相机前谈笑风生的父亲,彼时正在饱受病魔的折磨。

提到为父亲反复画像这一题材,让我想到著有《观看之道》一书的艺术评论家约翰·伯格。伯格曾在《画下那一时刻》开头提到父亲离开人世时他为其画的几幅肖像画。他把画装框挂在书桌前面的墙上,每当他看到画面时,都会觉得父亲回到了他的面前,仿佛从未离开。对此,他做出了一个形象的解释:画一棵树时,并非画出一棵树,而是呈现一棵“被观察的树”。因为观察需要过程和时间,在这之中又涉及以前的经验,所以当你看到完成的像,就建立了一种生活体验。

伯格同时对比了铅笔画与油料画的区别,他认为,油料画越是趋于完美,越会让“为什么画”的初衷变得不那么清晰。想想也对,比如凡·高画的那双鞋让人感动,但是至今没有人能逻辑清晰地说明画这双鞋的原因和目的,也就无法证明这双鞋的象征意义的合理性。用铅笔画的画则不同,你可以看到过程,看到画家观察到了什么。

伯格的这段论述,还可以帮助我们理解温凌为什么坚持用默画和单线进行场景和人物塑造。默画,指艺术家不参考任何材料,全凭记忆进行的绘画。换句话说,就是画胸中之竹。以“六法”被人熟知的谢赫——南朝齐、梁时期著名画家和绘画理论家,正是默画高手,曾写下“写貌人物,不俟对看,所须一览,便归操笔”。默画,要求艺术家具备强大的理解、消化和再造的能力。

对于从小看父亲绘画、从中学就开始接受美术正规教育的温凌来说,任何绘画技法层面的问题,都不是问题。温凌的倔强,源自如何从纷纷扰扰的日常中做到纯粹。在温凌的作品中,观众看到的是人与人之间最单纯的关系。

文/姜莉芯

图源/木木美术馆(除署名外)

编辑/胡克青

睿迎网提示:文章来自网络,不代表本站观点。